Geht es um den Abbau und das Recycling von Windenergieanlagen, dreht sich die Diskussion vor allem um ein Bauteil: das Rotorblatt. Denn während sich Stahltürme, Betonfundamente oder Kupferkabel vergleichsweise leicht recyceln lassen, ist das bei Rotorblättern deutlich aufwändiger, da sie komplexer und aus unterschiedlichen Materialien aufgebaut sind.

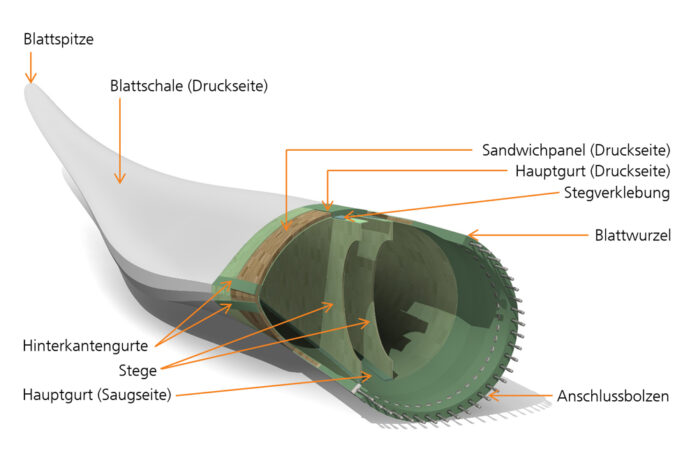

Den größten Teil eines Rotorblatts liefern glas- und kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (GFK und CFK), die zudem fest mit weiteren Materialien verbunden werden. So sind die Schalen des Rotorblattes als Sandwich aufgebaut: Faserverbundstoffe, Balsaholz und PET oder PVC-Schaum bilden ein festes Konstrukt. Die Gurte bestehen ausschließlich aus GFK oder CFK. Voraussetzung für ein wirkliches Recycling ist daher zunächst ein sauberes Trennen dieser Materialien. Die Herausforderung ist hier vor allem die Lösung der Glas- und Karbonfasern aus dem umgebenden Epoxidharz. Erst dann können sie gleichwertig wiederverwertet werden.

Die Herausforderung: Recycling statt Downcycling

Die Methoden dafür gibt es bereits. Dass derzeit trotzdem so wenige Rotorblätter recycelt werden, hat unterschiedliche Gründe:

- Viele Rotorblätter werden über ihre berechnete Lebensdauer hinaus weiterverwendet oder nach dem Abbau zum Weiterbetrieb verkauft [1][2]. Sie sind also (noch) nicht im Recycling-Prozess.

- Das Trennen der Materialien ist energieaufwändig und damit teuer. Die Produktion neuer Glasfasern ist deutlich kostengünstiger.

- Auch wenn die Menge von voraussichtlich 83.000 Tonnen Rotorblattmasse, die bis 2037 [3] das Ende ihrer geplanten Lebensdauer erreicht haben, enorm klingt, ist es doch eine verhältnismäßig kleine Masse. Zum Vergleich: Die Stadt Bremen hatte allein im Jahr 2021 ein Haushaltsmüllaufkommen von 300.000 Tonnen [4]. Die Errichtung von Sortier- und Recyclinganlagen für Rotorblätter ist daher nur wirtschaftlich, wenn die Prozesse möglichst energieeffizient und automatisiert ablaufen und hochwertige Restmaterialien liefern.

Seit 2009 dürfen Rotorblätter in Deutschland nicht mehr deponiert werden. Auch andere europäische Länder haben solche Richtlinien bereits verabschiedet oder sind auf dem Weg dahin. Auch wenn in Einzelfällen Rotorblätter als Spielgeräte und Fahrradunterstand genutzt werden oder umgearbeitet als Bank Gästen am Fraunhofer IWES in Bremerhaven eine bequeme Sitzmöglichkeit bieten, ist die übliche Entsorgungsmethode derzeit die thermische Verwertung der geschredderten Rotorblätter in der Zementindustrie. Kunststoffe und Epoxidharz verbrennen als Energielieferant, die Asche aus Glasfasern wird als Rohstoff im Zement eingesetzt. Zu einer echten stofflichen Verwertung, also der Nutzung für neue Produkte oder als Rohstoff, ist der Weg noch weit. Hinzu kommt, dass der Anteil an CFK, den moderne Rotorblätter ab 70 Metern Länge aufweisen, auf diese Art aufgrund der Materialeigenschaften nicht entsorgt werden kann. In einigen Jahren wird sich hier eine neue Herausforderung stellen.

Voraussetzung für das stoffliche Recycling ist, die Materialien, aus denen das Rotorblatt besteht, voneinander zu trennen. Balsaholz und Schäume lassen sich vergleichsweise leicht mechanisch separieren und wiederverwerten, etwa als Bau-oder Isoliermaterial. Die Verbundstoffe CFK und GFK müssen hingegen mit Pyrolyse, also Spaltung durch Hitze unter weitgehendem Sauerstoffausschluss, oder mit einer chemischen Auflösung, der Solvolyse, voneinander separiert werden. Derzeit ist das Ergebnis immer ein Downcycling, weil die Materialien nicht die gleichen Eigenschaften aufweisen wie zuvor.

Forschung am Fraunhofer IWES: Das Konzept steht, einzelne Schritte werden optimiert

Ziel der Forschung am Fraunhofer IWES ist es, ein hochwertiges Recycling sicherzustellen, das viele der positiven Materialeigenschaften der Fasern erhält. Gleichzeitig müssen Energieaufwand und damit CO2-Emissionen im Blick bleiben. Im Laufe verschiedener aufeinander aufbauender Forschungsprojekte hat das Fraunhofer IWES ein Konzept für eine wirtschaftlich rentable Entsorgungsstrategie von Rotorblättern entwickelt und untersucht einzelne methodische Schritte.

Das im Projekt KoReNaRo entwickelte Recycling-Konzept sieht vor, die Rotorblätter zunächst einer »Wareneingangskontrolle« zu unterziehen: Heiße Luft wird in das Blatt geblasen, damit eine thermografische Aufnahme ein genaues Bild des Aufbaus liefern kann – wichtig, um die Zerlegung passgenau nach Materialien vorzubereiten. Im nächsten Schritt folgt die mechanische Zerlegung: Die Gurte aus Volllaminatstrukturen und Sandwichbauteile werden getrennt, damit sie mit unterschiedlichen Methoden recycelt werden können. Um Schaum und Balsaholz aus den Sandwich-Materialien zu lösen, werden diese Teile grob geschreddert und nach der Schwimm-Sink-Methode voneinander separiert. Die Volllaminatstrukturen wiederum können per Batch-Pyrolyse in Öl, Gas und reine Fasern als Rohmaterial getrennt werden und wieder als Ausgangsstoffe neuer Prozesse und Produkte dienen.

Re Sort, Reusa Blade und EoLO-HUBs: drei Projekte, drei Ansätze

Im Projekt Re Sort untersuchen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Abteilung Rotorblätter unter der Projektkoordination des Fraunhofer IFAM zwei Pyrolyse-Verfahren: Die im Projekt zu entwickelnde Batchpyrolyse, in der das Harz in den dicken Faserverbundbauteilen durch Erhitzung in ölige und vor allem gasförmige Kohlenwasserstoffverbindungen zersetzt wird, und die Mikrowellen-Pyrolyse, bei der die Energiezufuhr durch Mikrowellen erfolgt. Ziel ist, ein Optimum zwischen Energieeinsatz und Qualität der recycelten Fasern zu erreichen. Das Fraunhofer IWES ist in diesem Projekt für die Begutachtung und die Tests der wiedergewonnen Fasern verantwortlich. Dazu werden aus den recycelten Fasern so genannte Coupons hergestellt, die Fasern werden also wieder mit Harz zu Versuchsplatten eingebunden. Mit mechanischen Tests (Zug- und Biegung) wird die Qualität der Platten geprüft.

Gemeinsam mit einem Rotorblatt-Hersteller und weiteren Projektpartnern untersucht die Abteilung Rotorblätter im Projekt ReusaBlade den Einsatz von Solvolyse mit Essigsäure als alternatives chemisches Verfahren, um das Epoxidharz aufzulösen. Allerdings eignet sich diese Methode nur für spezielle Harze, beispielsweise das Recylamine. Im Fokus steht der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit des Materialabbaus und der Dicke sowie Fläche des Versuchsmaterials. Nach ersten Tests im Labormaßstab werden unter industrienahen Bedingungen Rotorblattteile wie Flansche oder Sandwichelemente in einem drei mal fünf Meter großen Säurebecken gelöst. Die wiedergewonnenen Fasern werden dann erneut verarbeitet und getestet. Eine parallel entwickelte Simulation, die laufend mit den Testergebnissen abgeglichen und validiert wird, soll solche großmaßstäblichen Tests in Zukunft überflüssig machen.

Im internationalen Verbundprojekt EoLO-HUBs, an dem das Fraunhofer IWES beteiligt ist, untersuchen 20 Partner aus ganz Europa die gesamte Prozesskette von der Zerlegung der Rotorblätter über die Wiedergewinnung der Fasern per Pyrolyse und Solvolyse bis zu einer sinnvollen Verwendung der recycelten Materialien. Im Zentrum stehen drei Hauptbereiche: Rückbau und Vorbehandlung der Blätter, eine nachhaltige Faserrückgewinnung sowie die Verbesserung von Verfahren zur Veredelung der zurückgewonnenen Fasern. Zum Projektabschluss 2026 sollen in Spanien und in Deutschland jeweils eine Demonstrator-Recyclinganlage aufgebaut sein und der gesamte Weg vom Blatt zur neuen Faser durchgespielt werden.

Rotorblatt-Recycling: Herausforderungen und Lösungen

Welches Verfahren und welcher Ansatz sich am Ende durchsetzen, ist aus heutiger Sicht noch nicht vollständig zu beantworten. Es sind noch viele Schritte nötig, um eine wirtschaftliche Recycling-Lösung zu organisieren. Für unterschiedliche Anwender wird es verschiedene Lösungen geben. Am Fraunhofer IWES sind zusätzlich zu den aktuellen Projekten noch weitere Forschungsprojekte zum Thema Recycling geplant, um weiterhin an nachhaltigen und effizienten Verwertungsmethoden zu forschen.

Quellen:

[1] siehe Internationaler Marktplatz der windindustrie – wind-turbine.com

[2] siehe Bundesnetzagentur, Marktstammdatenregister Erweiterte Einheitenübersicht | MaStR

[3] Aus der im Projekt RecycleWind entwickelten Datenbank des Institut für Energie und Kreislaufwirtschaft an der Hochschule Bremen GmbH, erweitert durch das Fraunhofer IWES.

[4] vgl. Freie Hansestadt Bremen, Abfallwirtschaftsplan und Abfallbilanzen